在海外司空见惯的预制菜,为什么国内却“吵翻天”?

发布日期:2025-09-25 13:53:20助力中企征战北美

文字 | NL

编辑 | NL

最近,预制菜再次被推上舆论的风口浪尖。

起因是罗永浩在微博上吐槽:自己在西贝用餐时发现“几乎全是预制菜,又贵又难吃”,并呼吁餐厅必须强制标注是否使用预制菜。

随后西贝迅速回应,否认“几乎全是预制菜”,并强调将开放后厨和溯源系统,甚至放话要考虑起诉。

这一来一回,立刻把“预制菜到底该不该上餐桌、餐厅是否该明示”推上热搜。监管层也顺势跟进,国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查,即将公开征求意见,其中就涉及“信息披露”的相关条款。

表面上,这是一次饭局引发的舆论大战;但背后,其实是消费者对餐饮透明度与信任度的集中焦虑。

在国内舆论场,很多人一听“预制菜”,就立刻联想到“工业垃圾、添加剂多、不新鲜”。但实际上,预制菜的定义比很多人想象的要宽泛得多。

根据中国烹饪协会与农业农村部相关文件,预制菜通常分为四类:

即配:例如切好的蔬菜包、腌制好的肉块,仍需烹调;

即烹:例如腌好的鱼排、调味好的火锅丸子,只要简单加热或快炒即可;

即热:典型如速冻披萨、微波米饭,只需复热;

即食:沙拉、寿司、盒饭,开袋即食。

在欧美,日本等成熟市场,这四类食品都已高度普及。数据显示:

· 美国:是全球最大的预制菜市场。冷冻食品产业年产值超过 500 亿美元,80% 的家庭常年购买冷冻披萨、汉堡肉饼、即烹意面等。人均年消费量约 20–28 公斤(40–56 斤)。

· 日本:预制菜市场规模超过 3 万亿日元,产品线涵盖便当、咖喱、炸鸡块等,人均年消费 10–20 公斤。大型便利店如 7-Eleven,每天依赖中央厨房配送数百万份“即热/即食”餐食。

· 中国:目前处于快速起步阶段。根据国联水产研究院数据,2022 年中国人均预制菜消费量约 9 公斤,仅为美国的三分之一。市场规模虽突破 4000 亿元,但占整体餐饮比例还不足 15%。

换句话说,中国消费者对“预制菜”仍然陌生甚至抵触,而在海外,它早已是生活方式的一部分。

既然海外普遍接受,为什么在中国一再掀起轩然大波?原因至少有以下四点:

1. 文化期待差异

中国饮食文化长期强调“烟火气”。无论是街边小馆还是高档餐厅,顾客习惯了“点单后现炒现做”。炒锅的声音、厨房的香气,是食客体验的一部分。预制菜的冷链加工与快速出餐,很容易让人产生“不新鲜”“偷工减料”的联想。这一点与欧美快餐式的饮食文化截然不同。

2. 信息不对称与知情权缺失

很多餐厅并不主动告知哪些菜是预制、哪些是现做。消费者吃的时候毫不知情,后来才通过网络爆料发现“点的招牌菜其实是预制品”。这种“后知后觉”的落差,直接导致愤怒与不信任。

3. 行业标准与监管缺位

在欧美,食品安全标准体系极其细致:配料表必须完整标注、过敏原必须提示、加工方式必须说明。消费者对包装食品的“透明度”有法律保障。而在中国,相关国标刚刚进入讨论阶段,标准滞后让消费者只能依靠想象和道听途说,担忧自然被放大。

4. 价格与心理落差

预制菜往往降低了餐厅人力和时间成本,但售价并未明显下降。消费者花着和“现炒”一样甚至更高的价格,却感觉吃到的东西“缩水”。这种不对等心理,是情绪爆发的重要触发点。

因此,中国人并非天然排斥预制菜,而是在“文化习惯+信息不透明+价格落差”三重叠加下,才表现出格外敏感。

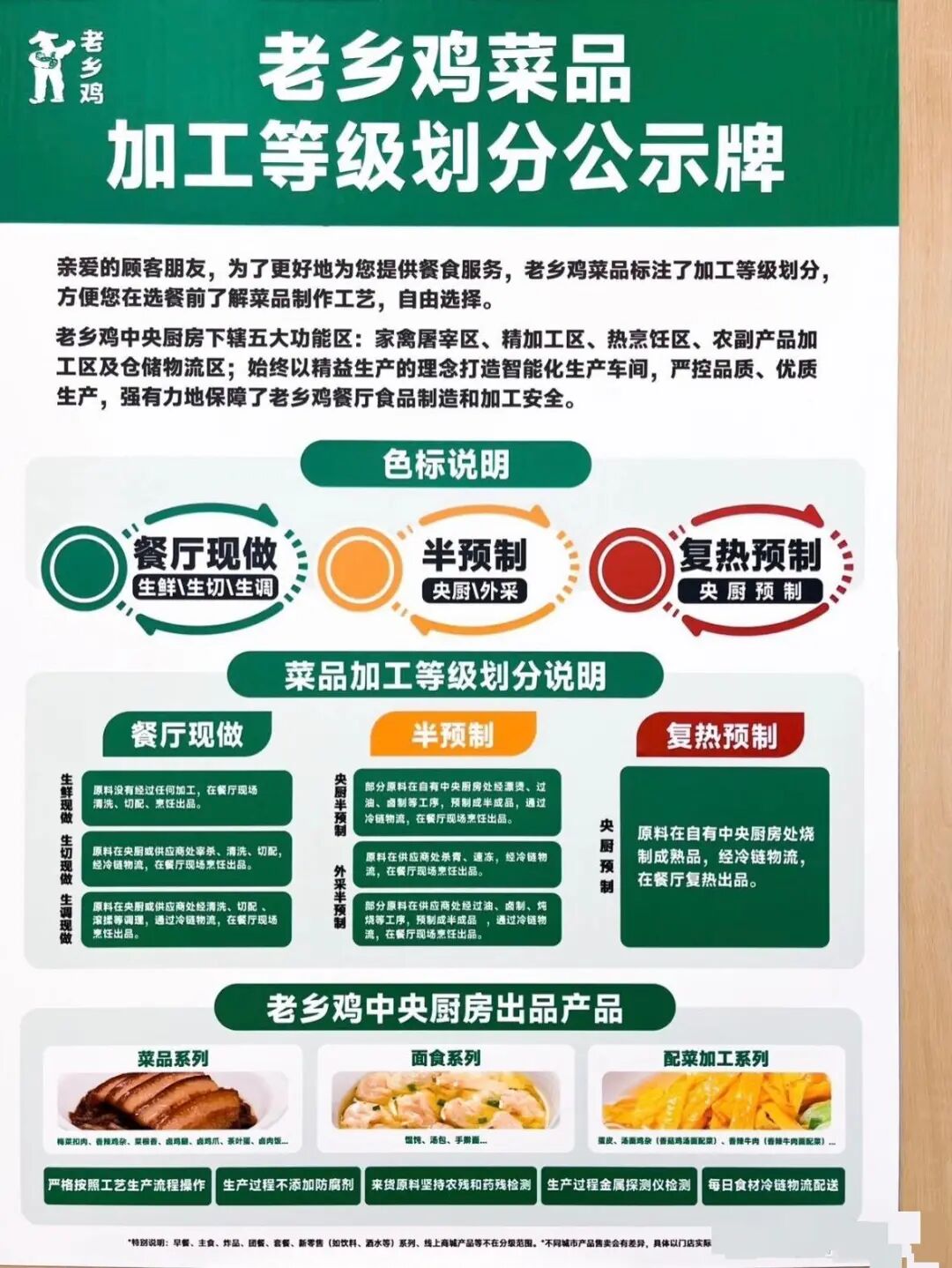

老乡鸡的教科书式公关

对比之下,国内餐企在舆论危机中的应对方式高下立判。

以西贝为例,在罗永浩吐槽后,西贝第一时间选择了“否认+维权”姿态,强调“没有大量使用预制菜”,并考虑诉诸法律。但这种做法反而激化了争议,因为公众要的不是“你告不告别人”,而是“到底透明不透明”。

而另一家餐饮品牌——老乡鸡,则展现了完全不同的思路。面对类似质疑,老乡鸡直接甩出 677 页《菜品溯源报告》:

· 明确披露餐厅菜品构成:现做 70.6%、半预制 27.7%、复热仅 1.7%;

· 公布供应商和中央厨房信息,让外界清楚食材来源;

· 主动提出改进承诺,对部分争议菜品调整制作标准。

这种“开门见山”的公关姿态,反而赢得了消费者的理解。舆论很快转向“老乡鸡够坦诚”,品牌形象不降反升。

事实证明:消费者不是不能接受预制菜,而是不能接受被蒙在鼓里。透明化和沟通,才是建立信任的根本。

在欧美和日本,预制菜不仅普遍存在,还几乎没有社会争议。这并不是因为西方消费者“更宽容”,而是因为他们所处的制度和消费习惯完全不同。

1.制度保障

· 欧盟《食品信息法规》(Regulation 1169/2011)要求食品包装必须清楚标注配料、营养成分、产地、过敏原;任何“再制品”必须注明加工方式。

· 美国 FDA 的《食品安全现代化法案》(FSMA)要求对高风险食品进行可追溯管理,从农场到餐桌的每一步都有备案。消费者一旦有疑问,可追溯到生产环节。

· 日本的《食品标示法》明确规定加工食品必须显示生产日期、保质期、主要原材料来源地。便利店售卖的便当、寿司都有明确标签。

2.消费习惯

快节奏生活使得预制菜成为“效率的代名词”。在美国,大多数家庭习惯于冷冻柜里常备速冻披萨和即热意大利面;日本上班族几乎每天吃便利店便当。对他们来说,预制菜不等于“低质量”,而等于“省时、标准化、值得信赖”。

3.品牌效应

海外预制菜市场由成熟品牌主导,如美国的 Tyson(泰森)、Nestlé(雀巢)、Conagra,日本的日清、味之素。品牌长期积累了信誉,消费者知道自己买到的是什么。相比之下,中国目前市场以 B 端供货为主,缺乏直接面向 C 端的强势品牌。

因此,海外消费者面对预制菜没有那么多心理负担,因为 透明度、可追溯性和品牌信任 已经帮他们把担忧抵消掉了。

预制菜本身并不可怕,它是餐饮产业在工业化和现代化背景下的必然趋势。通过标准化生产、中央厨房体系,预制菜不仅可以提升效率、降低浪费、保证供应链稳定,更能让消费者享受到更干净、更美味、更具性价比的餐饮体验。这是餐饮行业不可逆的工业化发展方向。

然而,国内预制菜与海外成熟市场相比仍存在差距。中国企业家需要走出国门,实地考察海外先进经验,学习标准化管理、信息披露、供应链优化等方法,取长补短、师夷长技以制夷,为中餐出海打下坚实基础。

当预制菜被视为一种透明、可选择的消费模式,而不是“偷偷摸摸的捷径”,它才能真正从“争议”走向“常态”,成为中国餐饮工业化升级和国际化拓展的重要支撑。中央厨房与标准化体系,注定是中餐出海不可或缺的核心力量。

我们服务且不局限于以下内容

中国企业出海北美:专业公务考察与商务游学解决方案;

助力中国企业拓展北美市场,我们提供定制化的北美公务考察、北美商务游学及高端商务对接服务,涵盖科技、金融、制造、零售等重点行业;

通过深度参访北美知名企业、政府机构及行业峰会,帮助企业精准把握市场趋势,建立国际资源网络。

核心服务:

✅ 北美公务考察——聚焦产业对接,高效考察标杆企业与机构

✅ 北美商务游学——融合商业学习与实战参访,提升全球化竞争力

✅ 北美游学项目——定制化课程 + 名企交流,赋能团队国际化视野

✅ 中国企业出海北美全流程支持——从市场调研到落地资源对接

【联系我们】

T:+1(626)566-7079

A:15160 SPRING AVE, SANTA FE SPRINGS, CA 90670,USA

T:+86 150 6155 0603

A:8th Floor, Building A6, No.1528 Guomei Road, Shanghai, China

免责声明

我们尊重每一位原创作者的心血,转载均注明文章作者及来源。若涉及版权问题,请与我们联系。我们会第一时间处理。

关于我们:

洞察全球商业规律与趋势、助力中国企业征战全球;我们提供出海一站式服务、目标市场出海深度考察与资源对接。